展读 | 弘扬民族文化 致敬传承精神

2023-09-04“中国工美馆 中国非遗馆”微信公众号

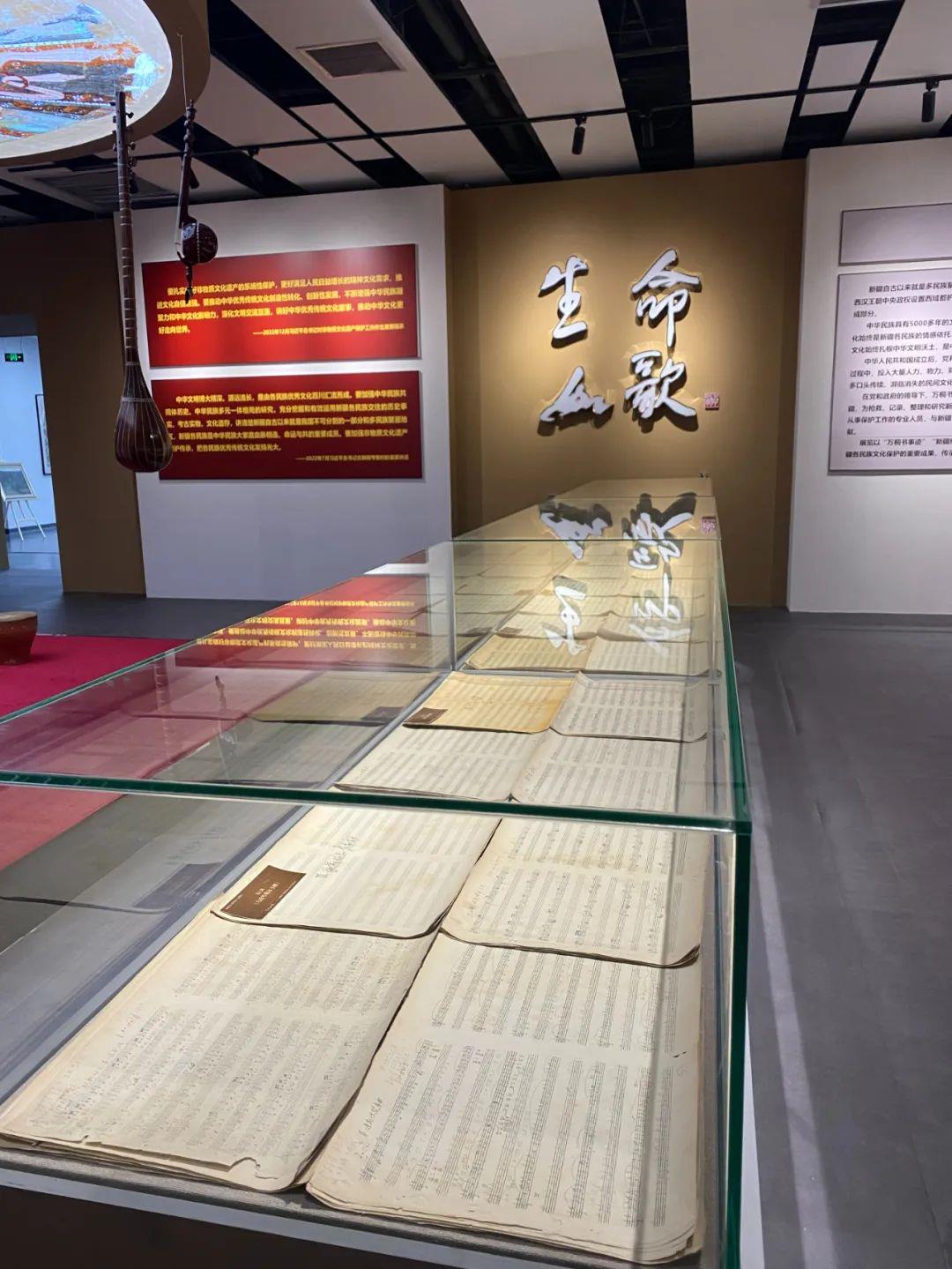

在新疆阿克苏市理工学院举办的“生命如歌——万桐书与新疆维吾尔木卡姆艺术”专题展作为2023年对口援疆19省市非物质文化遗产展的重点内容,选取一个崭新的展览视角,从保护者角度展示新疆维吾尔木卡姆这一人类非物质文化遗产代表作抢救传承保护的艰辛历程,使用文字、图片、实物、声音装置等形式,在纪念代表性音乐学家万桐书的同时,向非物质文化遗产(以下简称“非遗”)传承工作中做出巨大贡献的研究者致敬,同时作为抢救与保护少数民族非物质文化遗产的重要案例,对未来非遗保护工作均有启示和指导意义。

一、新疆维吾尔木卡姆艺术及其保护传承方式

展览中“新疆维吾尔木卡姆艺术及其保护传承”版块,分“新疆维吾尔木卡姆艺术”和“新中国成立后新疆维吾尔木卡姆艺术的保护和传承”两个单元,对国家级非物质文化遗产项目新疆维吾尔木卡姆进行介绍。从木卡姆艺术在新疆的分布地图来看,这一艺术形式普遍存在于新疆各维吾尔聚居区的人民生活中,是集歌、舞、乐于一体的大型综合艺术形式,也是维吾尔民间乐曲艺术的精华和民族精神的灵魂。2005年,新疆木卡姆艺术入选联合国教科文组织人类口头和非物质遗产代表作,2008年转入人类非物质文化遗产代表作名录。同时在2006年,新疆维吾尔木卡姆艺术中十二木卡姆、刀郎木卡姆、吐鲁番木卡姆和哈密木卡姆4项全部入选国家级非物质文化遗产代表作名录。

维吾尔木卡姆肇始于新疆的民间文化,发展于各绿洲城邦国宫廷及都府官邸,经过整合与交融后又返回民间,既体现古代宫廷的精美文化,又展现出乡村市井的民间生活。维吾尔木卡姆代表了宫廷城镇的雅文化,涵盖了市井乡村的俗文化,又承载着历史文化、理想追求、民族认同、宗教信仰等多重文化意义,是我国丰富文化体系中的重要组成部分。

新中国成立后,新疆维吾尔木卡姆的传承已岌岌可危,能够比较完整演唱维吾尔十二木卡姆的仅剩其家族第五代传人吐尔地阿洪一人,他不识字,所掌握的木卡姆演唱艺术全凭脑力记忆下来,且吐尔地阿洪于1956年离世,使研究者们及时抢救保护的艺术成果更为珍贵。改革开放以来,先后成立新疆艺术研究所木卡姆研究室、新疆木卡姆艺术团、新疆维吾尔自治区十二木卡姆研究学会等,在保护传承和学术研究方面予以大力推动,同时艺术团通过编创以木卡姆为主的音乐及歌舞节目,实现木卡姆艺术新时代的创造性转化和创新性发展。为更好地传承木卡姆艺术,还将其列入高校艺术教育行列,不断培养演出人才。新世纪以来,中央到地方各级政府投入大量人力物力支持保护传承,新疆维吾尔木卡姆艺术已列入国家、自治区、市、县四级保护名录,国家级传承人12人,自治区级传承人11人。在多方力量的努力下,这一艺术形式真正“活”了起来。

二、从万桐书事迹看学术研究参与非遗保护

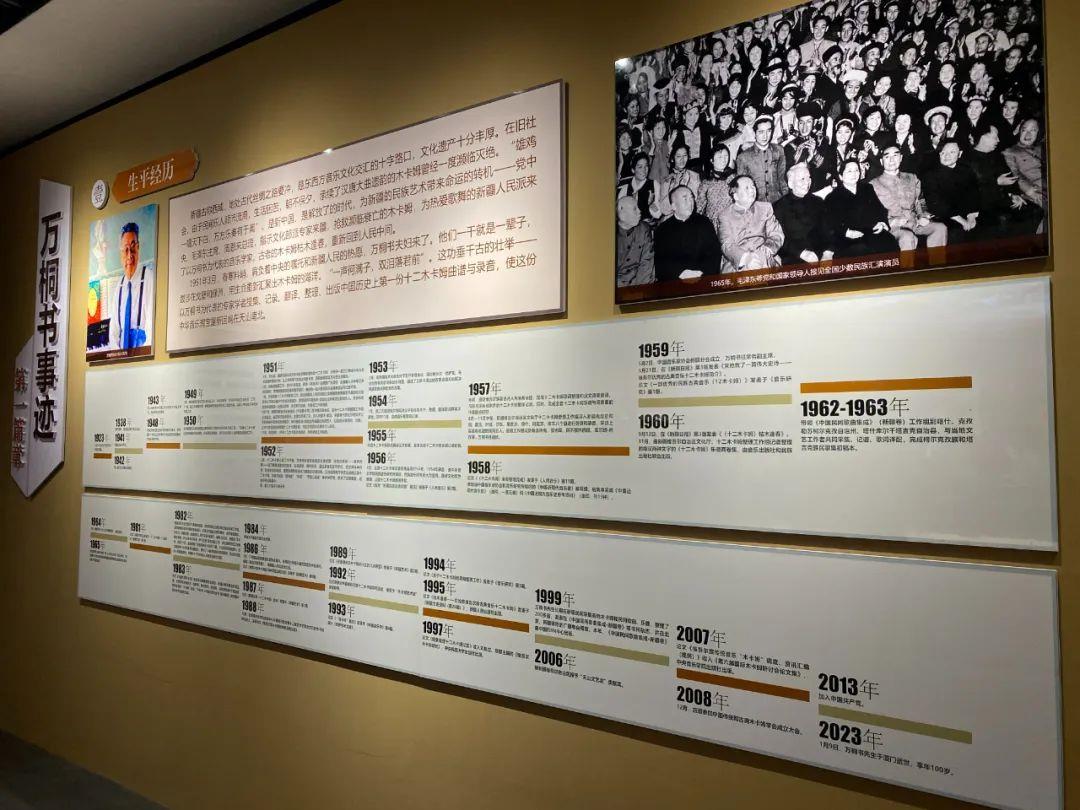

展览中“万桐书事迹”版块,将时间线延伸至万桐书的一生,以“十二木卡姆抢救工作的开端”“十二木卡姆整理工作组成立”“十二木卡姆录音、记录、出版历程”几个重要节点分单元展示万桐书为代表的老音乐家们参与抢救保护木卡姆艺术的感人经历。

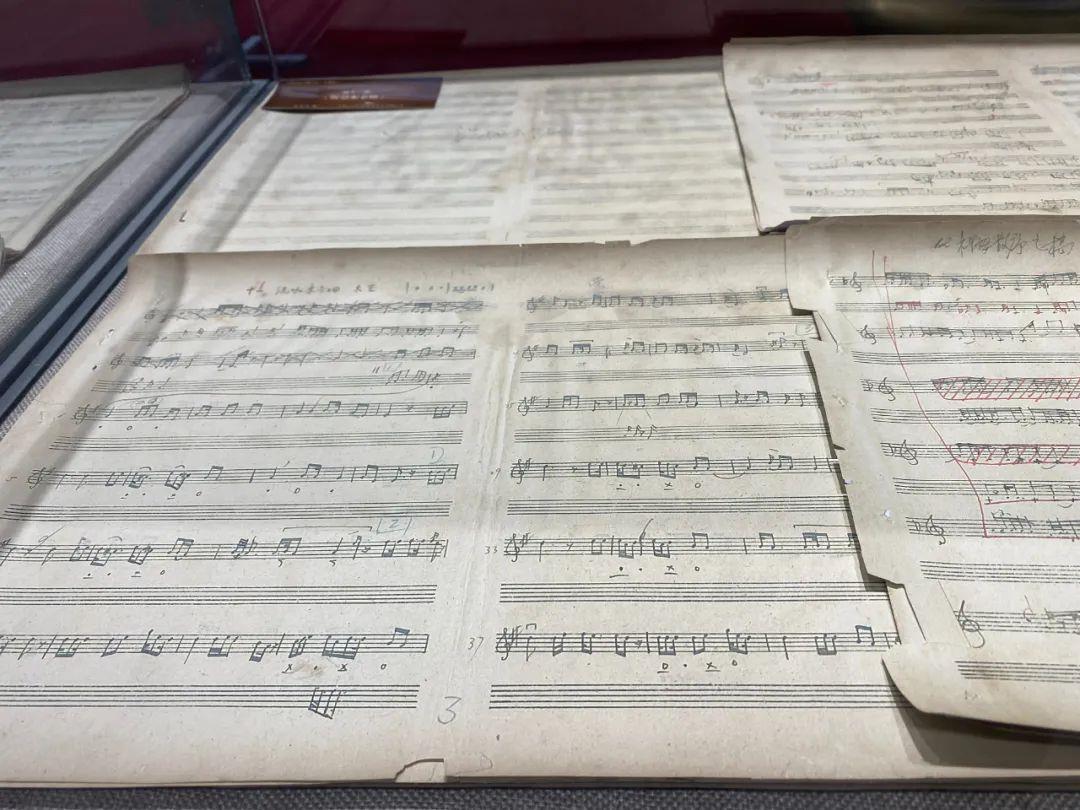

1951年,带着中央的嘱托和新疆人民的期盼,万桐书带着妻女一同踏上新疆这片沙漠绿洲,投入新疆维吾尔木卡姆抢救保护工作。当时的工作条件较为艰苦,需要克服诸多现实困难,如电压不稳的原因,录音工作只能晚间进行,如此历时两个多月,万桐书等人完成20盘钢丝录音带的录制。此后又用了两年半的时间,通过录音机逐句识谱记谱。木卡姆台词多为察合台语,研究团队还专门请人协助翻译,翻译整理出了全部歌词。1954年,随着供电条件的改善,添置了磁带录音机后,万桐书等人又对当时十二木卡姆唯一的传承人吐尔地阿洪进行了二次录制。1957年,为进一步做好歌词整理,还曾邀请维吾尔族著名诗人尼米希依重新整理歌词,完成歌词整理和汉文词意翻译,万桐书还与邵光琛一起完成剩余散曲记谱,同时完成全套十二木卡姆乐谱和间奏曲的伴奏鼓点校对。1960 年,以五线谱记录的维吾尔族古典音乐《十二木卡姆》乐谱两卷集终于由中央音乐出版社和中央民族出版社联合出版发行。自此,世代以口耳相传的维吾尔十二木卡姆终于被记录纸面,得以永久留传。

此后,万桐书还一直坚持研究木卡姆艺术,发表30余篇重要研究论文。1982年,万桐书带领工作组用两个月时间,到哈密抢救“哈密木卡姆”及“伊吾木卡姆”,将录音的全套完整哈密木卡姆交给当地部门,进一步记谱出版。万桐书还获得过“木卡姆艺术家”“世界艺术功勋奖”等多项荣誉奖项。

1923年至2023年,万桐书百年人生历程中,他不遗余力地将心血奉献给了新疆维吾尔木卡姆艺术的保护和研究事业,生命不息、研究不止,他作为抢救保护木卡姆艺术的代表性研究者,用实际行动助力非遗的抢救、保护与传承,令人深深感服。研究者的参与,可以实现对非遗更加精准有效的抢救与保护,在较短时间内仅靠录音完成识谱记谱,将歌词翻译整理,完成伴奏鼓点校对等等,研究者们用基本的专业素养和锲而不舍的精神与时间赛跑,成为推进非遗保护传承事业的实力保障。

三、小结

从非遗的活态传承到非遗馆的活态展示,是非遗馆人一直以来研究探讨的课题。非遗强调活态传承,非遗博物馆展示应当努力实现这一精神文化内涵的表达,但其中的历史、文化、生活状态等等,不是用一个人物、一件简单物品可以表达的,这也是非遗展示的难点所在。展览虽难以将历史久远、形式丰富的非遗项目全方位展示出来,但用一些独特视角作为切入点,以小见大,却可以达到事半功倍之效。展览通过研究者侧面,将木卡姆这一艺术形式放置于世界多元文化的层面,不仅让观众认识到民族文化的多样性,同时展示出非遗的保护传承需要多方力量的参与,展览将木卡姆艺术抢救保护传承中的一些关键节点和工作细节用文字图片等形式展示,使观众对这一无形的传承也有了更加直观具象的认知和感受,了解这些项目传承的重要性与来之不易。

同时,展览通过对新疆维吾尔木卡姆艺术的全面传承发展,对濒危项目抢救性保护的展示,呈现出非遗项目的多元立体的传承保护结构,为非遗活态传承提供了很好的参考案例。从研究方面贡献突出的人入手,也是对非遗活态传承另一个层面的诠释,非遗事业传续的核心是技艺传承人,但也需要大量相关社会力量的辅助,研究力量可以为传承提供更为科学有效的方式,博物馆可以将成果转化,让更多人认识非遗、感受非遗并参与非遗。

· “展读”栏目介绍 ·

“展读”栏目是中国工艺美术馆 中国非物质文化遗产馆学术研究部的系列学术推广活动之一。“展读”以我馆策划、设计的展览为主要内容,深入挖掘展示内容的文化内涵,以专业学术的态度传播工艺美术和非物质文化遗产知识,充分发掘专题展示的深层学术价值。